Le but de cette atelier est de donner au enseignants d’histoire, d’histoire de l’art, de français des pistes documentaires sur Internet afin d’accéder à des bases de donnés très riches en informations sur l’histoire de l’art, la presse, cartes…etc.

Daniel Letouzey a crée un site « clioweb », (http://clioweb.free.fr/) avec plusieurs liens dont un en histoire de l’art qui permet d’accéder a la rubrique « l’orient, source d’inspiration »

Nous avons pu utiliser les ordinateurs mis à notre disposition pour naviguer sur les sites ou sont présentés les peintres orientalistes du XIXème. Delacroix, Ingres, Gérôme, …etc avec des analyses de l’image et du contexte historique. Ainsi tout le bassin méditerranéen, la Turquie, l’Egypte, le Maroc sont perçus par ces différents peintres.

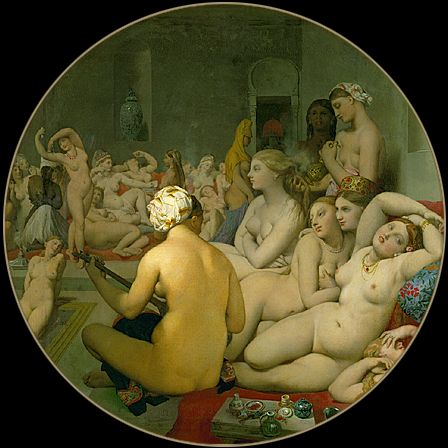

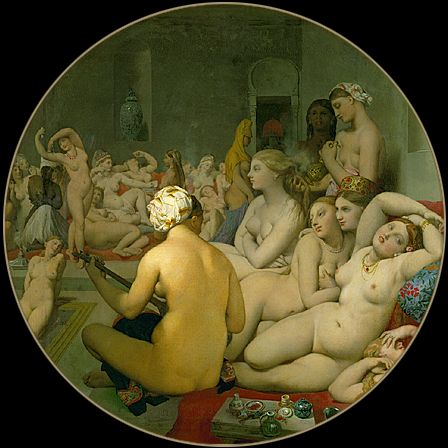

Les peintres le représentent à travers le philtre de leur culture gréco-latine et projettent leur imaginaire comme le montre Ingres dans le tableau « le bassin turc » et Delacroix dans « La mort de Sardanapale » ou Gérôme dans « Femmes fellahs puisant de l’eau ».

Notre conférencier nous a fait remarquer qu’a partir de 1870 la peinture orientale est moins à la mode alors que le Moyen Orient est occupé militairement.

Interview de Daniel Letouzey Dans quelle revue Historiens & Géographes écrivez vous?Dans la revue de l'APHG, l'association des professeurs d'Histoire et Géographie. Dans cette revue, le temps de deux septennats, j'ai rédigé une Chronique-internet, qui s'efforce d'assurer une veille documentaire mutualisteet de suivre les débats qui portent sur les usages sociaux du web.

http://aphgcaen.free.fr/chronique.htm .

A quel titre participez-vous aux RDV ?En fonction de plusieurs casquettes.D'abord, en compagnie de plusieurs collègues (G Colotte, C Léon, N Smaghue,Y Chanoir), je participe depuis l'origine des RDV à l'animation d'ateliers multimedia mis en place par la Commission numérique de l'APHG. Ces ateliers ont eu d'abord lieu à l'IUT, avant de passer à l'Ecole d'ingénieurs, puis cette année au Lycée Dessaignes. Le plus souvent, les sujets sont en lien avec le thème du festival, mais ils peuvent aussi être liés plus spécifiquement à une partie d'un programme de lycée ou de collège, sans lien avec le thème de l'année. Cette année, à titre personnel j'ai répondu à l'invitation de la SHMC et participé à une table ronde sur "Ecrire et enseigner l'histoire à l'èrenumérique : quels changements ?". En marge du salon du livre, j'ai proposé un choix de sites web sur l'histoire des femmes, les Européens, la justice.

http://clioweb.free.fr/blois/rvh2011.htm .

Depuis combien d'années participer vous au RDV?J'ai eu le plaisir de participer à tous les RDV depuis le début, en 1998. Cela impliquait l'accord de mon proviseur pour déplacer les cours qui avaient lieu le vendredi.

Quelle importance représente pour vous les RDV ?

L'élement central est humain : rencontrer Lucie Aubrac laisse un souvenir exceptionnel. Les tables rondes et salon du livre sont l'occasion d'écouter et de débattreavec ceux qui étudient et écrivent l'histoire. Les thèmes retenus par le conseil scientifique permettent d'élargir le regard habituel de l'histoire scolaire. Les RDV sont aussi source de frustration : l'offre est très riche, et les lieux parfois distants les uns des autres, même dans une ville moyenne.Il faut donc choisir, et éliminer.Heureusement, depuis 2003, des enregistrements vidéo sont mis en ligne.C'est très utile pour ceux qui habitent trop loin, et pour tous ceux qui n'ont pas la patience de faire la queue.

Quelle place l'Orient tient il dans le programme scolaire?Très peu de place dans les programmes de lycée ;dans la nouvelle mouture, le XIXe est coupé en deux, la première partie étudiée en fin de seconde, la deuxième toute juste entrevue en début de classe de première. L'histoire de la peinture a aussi peu de place. Il faut donc contourner l'obstacle, par exemple en étudiant la luttedes Grecs pour leur indépendance, ou en se servant de l'incitation à développer l'histoire des arts (qui ne serésume pas à l'histoire de la peinture).

Pour vous que signifie l'Orient ?La priorité des ateliers n'est pas de dire la vérité sur l'Orient,mais de suggérer des pistes à explorer et des sources à exploiter.

http://clioweb.canalblog.com/archives/2011/10/12/22318453.html - L'Orient, c'est une géographie à géométrie très variable. Au départ, le terme désigne la Méditerranée orientale (cf le voyage àJérusalem pour les écrivains) ; une première extension concerne l'Egypte (egyptologie et egyptomanie), une seconde la Grèce (cf les tableaux de Delacroix). Le voyage de Delacroix au Maroc, à Alger et en Andalousie élargit l'Orientà cette autre partie de la Méditerrannée. - C'est une source d'inspiration considérable pour un grand nombre de peintres au XIXe.L'orientalisme en Europe de Delacroix à Matisse - (ou de Delacroix àKandinsky). L'exposition a eu lieu à Marseille, cet été, après une présentation à Bruxelles et à Munich (avec site web).Delacroix était au cœur de deux expositions antérieures à l'Institut duMonde arabe :Delacroix, Le voyage au Maroc (1994) - De Delacroix à Renoir. L'Algérie des peintres (2003). Pour la classe, l'accès aux expositions et aux musées est trop souvent impossible. Il faut donc travailler à partir de reproductions, dans des catalogues oudes ouvrages d'art ou à partir des sites web spécialisés.Prenons l'exemple d'Eugène Delacroix." Femmes d'Alger dans leur appartement ", un de ses chefs d'œuvre a été présenté au Salon de 1834. Le site L'histoire par l'image analyse le tableau, rappelle le contexte et propose une interprétation. Les mots clés suggérés sont à exploiter (orientalisme, exotisme, histoire coloniale,Algérie, Sahara, désert). Le voyage au Maroc (la mission du comte de Mornay,peu après la prise d'Alger) a servi de source durable d'inspiration pour lepeintre... D'autres sources donnent accès à l'œuvre de Delacroix : The Web Gallery ofArt, Le Louvre (Delacroix, la fureur de peindre), Wikipedia (français etanglais) et Wikimedia Commons. L'Orient, c'est aussi l'engagement du peintre en faveur des patriotes grecs en lutte contre les Ottomans (Scène desmassacres de Scio et La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi). C'est également La Mort de Sardanapale, le tyran oriental légendaire, un tableau qui illustre les relations entre littérature et peinture : la source est un texte du poète Byron, mort en 1824 à Missolonghi. L'œuvre de Delacroix a influencé les peintres modernes. Renoir a réalisé unecopie de Noce juive. En 1955, Picasso a exécuté quinze peintures et de nombreux dessins préparatoires d'après Femmes d'Alger (cf. la présentationau Louvre, en liaison avec l'exposition Picasso et les Maîtres, en 2008). - C'est aussi le regard que des Européens formés à l'étude de l'antiquité gréco-romaine portent sur d'autres mondes,un regard qui hésite entre les fantasmes romantiques et une réalité d'avantage observée après 1850. Ce regard est concomitant de la naissance d'une vision raciste ;il accompagne les conquêtes militaires qui amorcent la formationdes empires coloniaux (cf Alger et l'Algérie).

M.J